|

|

| ||||

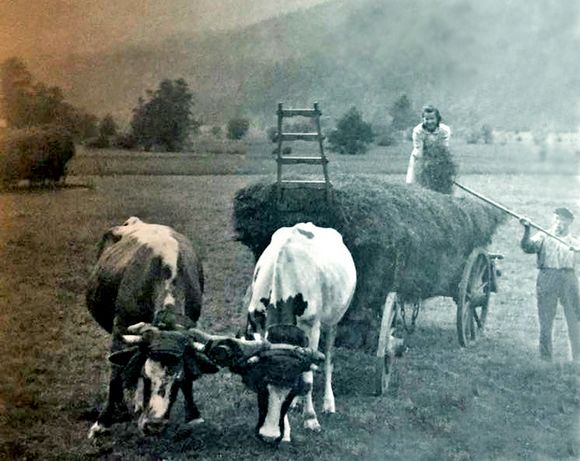

Origine de la photo du titre : site "Schmauder's Hof" Dans l’année de travail de

l’ouvrier–paysan, le temps des foins et des regains était la période de la

plus intense activité. Il s’agissait de couper, faire sécher et rentrer le

fourrage nécessaire à l’alimentation des deux vaches et du petit bétail au

cours de l’hiver à venir. Mes parents exploitaient plusieurs

parcelles de prés, d’une vingtaine d’ares ou moins, dispersées dans un

rayon de 2,5 km autour de leur domicile. La fenaison leur prenait de trois

semaines à un mois, selon les faveurs de la météo. Entièrement manuel à

part le fauchage, ce travail réclamait une nombreuse main d’œuvre. Pendant

que mon frère et moi étions petits, nos parents sollicitaient l'aide de

cousins plus âgés ou bien se faisaient prêter main forte par les femmes

des familles qui achetaient le lait chez eux. Parmi elles, des Polonaises

établies dans le village à la suite de leur déportation pendant la 2e

guerre mondiale. Ces services étaient rétribués en nature : lait,

oeufs, pommes de terre, fruits, viande de porc. Par après, toutes les tâches ont été

accomplies par les seules ressources familiales, avec pour corollaire un

labeur incessant et la mise au travail des enfants dès leur plus jeune

âge. (Page consacrée à la vie de mes parents ouvriers-paysans : cliquez ici) | |||||

|

Faucher A partir de la Saint-Antoine, fête patronale du village, (13 juin), mes parents guettaient le moment propice pour débuter la fenaison. Il fallait que l’herbe soit haute et mûre et le temps favorable. Un beau soir, c’était décidé : la météo s’annonçait sèche et stable, le baromètre tapoté frémissait à la hausse et confirmait les prédictions des villageois, demain on commencerait ! Mon père préparait alors le seul engin motorisé de l’exploitation, sa précieuse motofaucheuse Rapid achetée dès 1939.

| |||||

Ci-contre, au

premier plan, un modèle voisin de la motofaucheuse de conception suisse

dont mon père s’est servi pendant plus de 40 ans.

| |||||

|

Origine de la photo : site "Musée Gerbore" | |||||

|

C'était en général le soir, après sa journée à l’usine et la traite des vaches, que mon père allait faucher les foins. Dès que j’ai eu 7 ou 8 ans, j’étais réquisitionné pour remplir quelques tâches modestes mais qui facilitaient le travail du faucheur. Nous partions donc vers 17 H 30 pour rejoindre l'un de nos prés. Pour se déplacer sur la route et les chemins agricoles, mon père fixait par dessus les roues en fer de la motofaucheuse des roues à pneus de plus grand diamètre permettant à l’engin d’atteindre une vitesse d’environ 10 Km/h. Une petite remorque attelée à la faucheuse transportait, outre le conducteur, la barre de coupe, les lames de rechange, les outils et le carburant. Petit, j’étais autorisé à me trouver une place dans la remorque entre la faux et les bidons d’essence et d’huile ; plus grand, je suivais plus volontiers à vélo. Arrivés sur place, il fallait d’abord mettre | |||||

|

Le tarier des prés. | |||||

|

Lorsque les limites étaient reconnues, je me postais près des bornes sur lesquelles je posais le râteau à la verticale. Les premières rangées pouvaient alors être fauchées avec ce jalon en ligne de mire. Ensuite, mon père fauchait quelques largeurs à chaque extrémité du terrain pour créer un dégagement lui permettant de faire demi-tour avec la machine. J’étais chargé de râteler proprement ces espaces sur une largeur d’un demi-mètre pour que la barre de coupe puisse être engagée sans être gênée par l’herbe déjà coupée. | |||||

|

Ces tâches préliminaires accomplies, le fauchage pouvait continuer sur un rythme soutenu. Mue par son moteur deux temps, la machine avançait sur ses roues en fer crantées en fauchant l’herbe devant elle avec le tac tac tac tac caractéristique du va-et-vient saccadé de la lame. Mon père guidait la machine grâce à deux mancherons sur lesquels étaient fixées la manette des gaz et la poignée d’embrayage. Je marchais derrière lui en éloignant d’un coup de râteau l’herbe trop haute qui n’avait pas été suffisamment écartée par les tôles latérales de la barre de coupe. Il fallait que lors du passage en sens inverse, la pointe extérieure de la barre suive une bande dégagée pour éviter de se prendre dans un amas d’herbe coupée. Parfois la machine peinait dans l’herbe trop haute et les couteaux engorgés d’herbe se bloquaient. Mon père mettait au point mort et tirait la machine en arrière. J’avais alors mission d’ôter au râteau ou à la main l’excès d’herbe qui empêchait le mouvement de la lame. J’intervenais aussi quand mon père apercevait une taupinière : je l’aplanissais avec le râteau puis la piétinais pour enfoncer dans la terre les cailloux susceptibles d’abîmer le fil des couteaux. Au bout du pré, mon père levait la barre de coupe en pesant sur les mancherons, opérait un demi-tour et repartait en sens inverse. Je me rappelle ces allers-retours dans le bruit de la machine et les odeurs mêlées de fumée et d’herbe coupée comme d’une petite aventure que je vivais en moi-même car en raison du bruit aucune parole n’était échangée pendant le fauchage. Je m’imaginais traverser une jungle dont la végétation cédait devant notre irrésistible avancée. Les herbes hautes dont les tiges coupées l’instant d’avant n’avaient pas fini de tomber me frôlaient les jambes et les mouillaient de leur sève ou de leur rosée. Les insectes tournoyaient autour des fleurs qui s’affalaient et les sauterelles paniquées bondissaient en tous sens. Il m’arrivait d’en sentir sur mes cheveux ou dans mon cou. |

| ||||

|

Parfois la faucheuse passait à travers un nid de souris et je devais enjamber avec horreur les petits tout roses hachés par la lame et poussant des cris aigus s’ils n’avaient pas été exterminés sur le coup. Ou bien, c’étaient des orvets ou des grenouilles qui n’avaient pu échapper à temps aux couteaux mortels. J'appréhendais les parcelles au sol sec où les guêpes construisaient leurs nids souterrains. Le passage de la faucheuse jetait l'affolement dans la colonie et il était difficile d'échapper à leurs piqûres. Certains prés longeaient des ruisseaux et je ne manquais pas de tomber dans les chausse-trapes constituées de trous d’eau dissimulés par l’herbe déjà couchée. Je sentais le sol se dérober sous mon pied que je retirais dégoulinant d’eau ou de vase. Mais aucun de ces incidents ne devait ralentir mon rythme lié à celui de la machine.

| |||||

|

Le geste ancestral du faucheur.

Une petite motofaucheuse comme celle de mon père abattait le travail d'une dizaine d'hommes munis d'une faux.

Origine de la photo : site "Opfinger Wörterbuch" | |||||

|

Quand toute l’herbe était couchée, mon père stoppait la motofaucheuse et empoignait la faux. Il parcourait le pourtour du pré et coupait les éventuelles bandes d’herbe le long des limites qui avaient échappé à la machine ainsi que les touffes qui entouraient les obstacles tels les arbres, les bornes, les fossés et les talus. Aucun brin d’herbe n'était négligé et une parcelle fauchée se devait d’être impeccablement tondue. Pendant ce temps, dès que j’eus assez de force physique, mon père me laissait le soin de remettre la motofaucheuse en état de rouler sur la route. Je libérais la barre de coupe, vissais les roues à pneus, accrochais la remorque et y rangeais le matériel. J’appris ainsi à manipuler la manivelle, les écrous, la clavette, les goupilles. En même temps c’était l’occasion d’exercer la sûreté de mes gestes car je devais m'affairer sans toucher le moteur et l’échappement brûlants, ni les pointes et couteaux affûtés de la barre de coupe et encore moins laisser tomber les petites pièces mécaniques sur le sol jonché d’herbe ! Souvent la pénombre était déjà tombée quand nous rentrions à la maison. | |||||

|

Faner Le lendemain matin, ma mère prenait le relais sur le pré fauché la veille. S’il n’y avait pas classe, mon frère aîné et moi l’aidions à étaler l’herbe puis à la retourner. Au moyen d’une petite fourche et d’un râteau, nous

éparpillions l’herbe de façon à l’étendre régulièrement sur toute la

surface du pré. Quand par endroits la couche était trop épaisse, nous

déplacions le surplus d’herbe vers une aire où elle était plus rare. Nous

enlevions aussi l’herbe des parties trop humides des prés en la portant

sur des zones sèches. C’était un travail éreintant car l’herbe fraîche

était lourde et malcommode à manier. Une fois l’herbe étalée, nous laissions le soleil faire son

œuvre pendant quelques heures. En début d’après-midi, nous revenions sur

le pré pour le retournement de la couche de foin, tâche effectuée en

général par les femmes et les enfants selon une technique

ancestrale. La faneuse attaquait l’étendue à retourner sur un des grands côtés de la parcelle choisi en tenant compte du sens du vent. Si c’était le côté gauche, elle tenait le râteau traditionnel de la main gauche en haut du manche et de la main droite en bas, et à chaque pas, d’un coup sec, soulevait une largeur d’une cinquantaine de centimètres de fourrage et la faisait voler vers sa gauche de façon à ce qu’elle retombe en se retournant. Quand la couche de foin était épaisse et encore très verte, il fallait parfois deux coups de râteau pour achever le geste, ce qui donnait à l’avancée un rythme heurté.

| |||||

Râteau en bois traditionnel utilisé dans la vallée de Masevaux. La pièce portant les dents est légèrement en oblique par rapport au manche. | |||||

|

Quand je fus assez grand pour manier le râteau, je suivais ma mère à trois pas et du même mouvement, je recouvrais d’une nouvelle râtelée de foin la bande qu’elle venait de dégager. Nous répétions pas à pas ce geste sur toute la longueur du pré. Arrivés à son extrémité, nous faisions demi-tour. Avant de revenir en sens inverse, nous inversions la position des mains de façon à rejeter à présent le foin vers notre droite. Je trouvais cette tâche fastidieuse. Il me semblait qu’il fallait une éternité pour arriver au bout du terrain, et quand nous y étions, la bande déjà retournée apparaissait ridiculement étroite et celle qui restait à faire d’une largeur décourageante. Plusieurs de nos parcelles étaient beaucoup plus longues que larges ce qui accentuait encore le sentiment d’une corvée sans fin.

| |||||

la faucheuse en

ordre de marche, puis trouver les limites du pré car en général les lopins

voisins n’étaient pas encore fauchés. Je suivais mon père qui traversait à

grandes enjambées l’herbe presque aussi haute que moi en longeant la

limite supposée. Tout en cherchant les repères, mon père scrutait la

parcelle pour déceler la présence éventuelle de tariers des prés,

oiseaux nidifiant

dans les graminées au début de juin. S'il découvrait un nid, il en

signalait l'emplacement avec une branche piquée dans le sol pour épargner

la nichée tant que les oisillons ne se seraient pas envolés.

la faucheuse en

ordre de marche, puis trouver les limites du pré car en général les lopins

voisins n’étaient pas encore fauchés. Je suivais mon père qui traversait à

grandes enjambées l’herbe presque aussi haute que moi en longeant la

limite supposée. Tout en cherchant les repères, mon père scrutait la

parcelle pour déceler la présence éventuelle de tariers des prés,

oiseaux nidifiant

dans les graminées au début de juin. S'il découvrait un nid, il en

signalait l'emplacement avec une branche piquée dans le sol pour épargner

la nichée tant que les oisillons ne se seraient pas envolés.