|

Le

concours d'entrée à l'École Normale : l'écrit. |

|

Les

événements de la deuxième quinzaine de juin furent parmi les plus émotionnants

et les plus lourds de conséquences de ma vie. L'écrit du concours

d'entrée à l'École Normale était fixé au 5 juin. Je voyais

approcher cette date avec une impatience mêlée de crainte. Après des

mois de travail opiniâtre, j'avais hâte de

me mesurer enfin à mes concurrents, mais j'appréhendais les

contraintes matérielles de l'examen. Celui-ci avait lieu au chef-lieu

du département, une ville où je n'étais jamais allé et qui était

difficilement accessible depuis mon village. Bien que n'étant située

qu'à une soixantaine de kilomètres, il fallait pour l'atteindre

d'abord une heure d'autocar, puis une demi-heure de train, et les

horaires de ces transports ne permettaient pas d'arriver pour le début

des épreuves à neuf heures du matin. De plus, l'écrit se déroulait

sur deux jours. J'étais apeuré à l'idée de passer la nuit dans la

ville car je n'avais jamais dormi en-dehors de la maison paternelle.

Heureusement, nos professeurs nous prenaient en charge : Monsieur

Heldgraf nous conduirait avec sa voiture sur le lieu de l'examen tandis

que Monsieur Elsener s'occuperait du logement.

|

|

La

veille du concours, un dimanche, fut un jour de tension. Je tournais en

rond, les heures ne passaient pas. Monsieur Heldgraf nous avait

déconseillé les révisions de dernière minute. "Lisez plutôt

quelques pages d'une oeuvre littéraire pour imprégner votre esprit de

beau langage." avait-il suggéré. Aussi, je lus deux chapitres de

"Terre des hommes" de Saint-Exupéry. J'avais du mal à m'y

plonger vraiment, ma pensée revenait sans cesse à l'examen. Pourtant,

c'était bien d'actualité de lire sous la plume de l'écrivain aviateur

: "L'homme

se découvre quand il se mesure avec l'obstacle." L'obstacle était

devant moi, pourvu que je n'aille pas me crasher ! |

|

|

Tôt

le lendemain, Monsieur Heldgraf fit le ramassage des quatre candidats

garçons du CEG et nous fonçâmes vers le chef-lieu dans sa Peugeot 404

noire. Il roulait très vite, lui-même disait "sportivement";

nous avions peur, mais personne ne mouftait. Au moins cette frousse

masquait-elle celle des épreuves à venir !

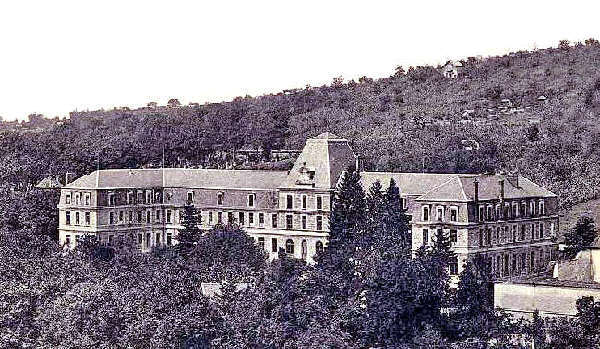

Une

heure après, je pénétrai pour la première fois dans l'enceinte de l'École

Normale dont le portail était grand ouvert pour l'occasion. Après

avoir contourné des bosquets d'arbres ornementaux, je découvris un bâtiment

gris de style wilhelmien, massif et sévère. Je suivis le flux des

candidats. Des flèches placardées sur les murs nous guidèrent

jusqu'au deuxième étage, dans une salle qui m'apparut immense. Les

tables étaient étiquetées au nom des candidats classés par ordre

alphabétique. Nous étions plus d'une centaine. Au moment où je

m'assis à ma place, je remarquai avec surprise un orgue de belle taille

qui occupait tout l'avant de la salle. Cet instrument monumental me

rappelait que jadis les instituteurs étaient aussi les organistes de

leur village.

La

matinée commença par la dictée. Un zéro pour cinq fautes était éliminatoire,

même si les autres notes étaient excellentes. L'extrait s'intitulait

"Jean-Christophe et le couvreur" de Romain Rolland, une langue

soutenue mais sans pièges et, raisonnablement, je n'imaginais pas

risquer la disqualification.

Après

les questions de vocabulaire et de grammaire, ce fut l'heure du redoutable commentaire de texte. Cet exercice était

bien plus délicat que la simple rédaction. Il demandait une bonne

compréhension du texte et un début de culture littéraire qu'il

fallait exposer de façon ordonnée sans tomber dans la paraphrase ou la

digression hors sujet. Je découvris le texte à commenter : quelle

surprise ! c'était un passage de "Terre des Hommes" ! Je

trouvai de bon augure cette coïncidence qui me permettait de situer

l'extrait dans son contexte et de mieux connaître l'auteur.

L'après-midi,

nous reprîmes avec l'allemand, version et thème. Quelques candidats

avaient opté pour l'anglais, choix qui m'apparut exotique. Je n'avais

jusqu'alors jamais côtoyé quelqu'un qui ait la moindre notion de cette

langue. En sortant, j'étais rassuré pour la version, mais dans

l'incertitude pour le thème où j'étais à la merci d'erreurs de déclinaison

et de pluriel.

Monsieur

Elsener nous avait retenu le repas du soir et le coucher chez des moines

de sa connaissance. Nous disposions chacun d'une cellule, moins ascétique

cependant que les chambres chez nos parents. Après dîner, sur

l'insistance de mes camarades, je les suivis dans un tour en ville mais,

au soir de cette journée éprouvante, je trouvais que c'était un

stress supplémentaire et j'avais hâte de regagner ma chambrette pour

me concentrer sur le lendemain.

Après

un sommeil agité, entrecoupé de nombreux éveils, j'étais fin prêt

bien avant l'heure du petit-déjeuner. J'avais déjà la tête à l'épreuve

de mathématiques qui parachevait l'écrit du concours ; au programme, des exercices d'algèbre et un problème

de géométrie où je fus soulagé de ne pas "sécher".

Dans

le train, puis dans le car qui nous ramenaient dans nos villages, nous

épiloguions sans fin sur le concours, nos réponses pertinentes, nos

erreurs redoutées, nos oublis incompréhensibles, nos méprises

navrantes. En faisant le bilan de mon écrit, j'avais le sentiment de

m'en être bien tiré, mais encore fallait-il avoir réussi mieux que

les autres !

|

|

Le

BEPC. |

|

Quinze

jours après avait lieu le BEPC au lycée d'une ville voisine où je

pouvais me rendre sans difficultés en car ou en train. J'attendais cet

examen avec moins d'inquiétude car il était réputé plus facile que

le concours de l'École Normale, et là, il suffisait d'avoir la moyenne

pour être reçu. La veille des épreuves, grande nouvelle : j'étais

admis à l'écrit du concours de l'École Normale ainsi que deux de mes

camarades garçons. Cette réussite me remplit d'assurance ; je passai

le brevet avec d'autant plus de confiance que l'écrit du concours

donnait l'équivalence du BEPC. Ma petite cousine et moi sortîmes en même

temps de la dernière épreuve de l'examen. "On pourrait rentrer

ensemble en train au lieu d'attendre le bus." me dit-elle. J'étais

heureux de son invitation qui brisait enfin la barrière invisible entre

les sexes. Issus du même village, nous avions été ensemble pendant

les trois premières années de l'école primaire, puis nous nous étions

retrouvés au Cours Complémentaire où nous formions souvent la tête

de classe. Mais le frein des mentalités avait bridé nos rapports et

empêché les échanges auxquels nous aurions aspiré. A présent nous

avions atteint un nouveau palier, nous pouvions laisser derrière nous

les inhibitions de l'enfance. Je garderais longtemps en mémoire le

retour en tortillard vers notre village où nous communiâmes dans

l'euphorie de nous sentir à la fois libérés des tensions de l'examen

et du blocage des convenances.

|

|

Le

concours d'entrée à l'École Normale : l'oral. |

|

Tout

se jouerait maintenant lors de l'oral du concours d'entrée à l'École

Normale. Il se déroulait sur deux jours. Je planchai à nouveau en français et en maths, seul

devant le tableau noir et face à des examinateurs aux mimiques énigmatiques. D'autres

épreuves étaient écrites. Parmi elles, l'épreuve de

synthèse qui demandait concentration et concision.

Un professeur d'Histoire-Géographie fit un topo sur les échanges

commerciaux dans le bassin méditerranéen que nous écoutâmes sans prendre de notes. A l'issue de

son exposé, il fallait rédiger en dix lignes un résumé des idées

énoncées. Nous eûmes aussi à développer par écrit un sujet

religieux puisque nous étions sous le régime du Concordat et que nous

postulions à une place dans une école étiquetée catholique.

Enfin,

nous fûmes évalués en musique, dessin et sport. Je craignais la

musique où je présentais une liste de cinq morceaux que je devais

savoir solfier. Comme ce n'était pas mon fort, j'avais appris

par cœur chaque mélodie avec le nom des notes. J'eus de la chance : l'interrogateur choisit la Marseillaise dont je savais bien la mélodie, le

rythme et les notes : "Ré ré ré sol sol la la ré si sol, sol si

sol mi do la fa sol…" Mon jour de gloire serait-il aussi arrivé

?

|

|

|

|

En dessin, nous avions à représenter le

fronton d'un portail. J'étais soulagé de pouvoir donner libre cours à

mon imagination plutôt que de devoir reproduire un bouquet dans son

vase ! Comme

je me targuais d'être imbattable au grimper à la corde et en saut en

hauteur, je comptais sur le sport pour grappiller quelques points sur

mes rivaux. Pour la première fois, je foulais une installation que je

n'avais vue qu'en photo : un stade ceint d'une piste

d'athlétisme et doté d'aires pour les lancers et les sauts. Dès le début

des épreuves, je dus constater que je n'étais pas le seul sportif

fervent. Il y avait même un candidat filiforme aux longues jambes qui

avait choisi de courir le 1000 mètres. Tout seul sur la piste, il déroulait

ses foulées au rythme d'une respiration puissante. Candidats et

examinateurs le suivirent du regard pendant ses deux tours et demi et,

après son arrivée, des commentaires flatteurs évoquèrent Michel

Bernard et Michel Jazy qui s'étaient illustrés l'année précédente

aux JO de Rome.

|

Michel

Jazy et Michel Bernard : deux formidables athlètes qui ont enthousiasmé la

jeunesse des années 1960. |

|

Pendant

ces deux jours, les candidats pouvaient manger et loger à l'école.

Ainsi je fis connaissance avec le grand dortoir que des cloisons de bois

subdivisaient en

chambrées sans porte de quatre lits. Il

régnait une atmosphère étrangement feutrée parmi cette trentaine

d'adolescents. Seuls quelques élèves issus d'un même établissement

s'étaient regroupés et donnaient parfois de la voix. Les autres

s'observaient sans vraiment rompre la glace. Ces pensionnaires d'une

nuit étaient mes rivaux

aujourd'hui ; pourtant vingt-cinq d'entre nous seraient demain

et pour quatre années des compagnons d'études et, qui sait ? des amis pour la vie.

Mais serais-je du nombre ?

Après

le repas du soir, nous voyant désœuvrés et désorientés, un

surveillant à la coiffure léchée et aux lèvres minces nous proposa de suivre les informations

à la télévision. Le récepteur était installé dans la salle de

musique où en temps ordinaire mon regard aurait été accaparé par

un petit orgue et un piano à queue. Mais là, c'était l'écran

cathodique qui m'hypnotisait. Je n'étais pas le seul ! Tous mes

camarades fixaient avec fascination cet appareil magique qui n'avait pas

encore fait son entrée dans nos familles. Pendant

une demi-heure, le spectacle du monde subjugua nos yeux et notre esprit.

Au moment de regagner le dortoir, je réalisai que pendant une

demi-heure, j'avais complètement oublié les enjeux du concours et

même l'endroit où j'étais. Du coup, l'École Normale et son internat

prenaient un nouvel attrait jusque-là insoupçonné !

|

|

Le

concours d'entrée à l'École Normale : admis ! |

|

Les

épreuves de l'oral terminées, nous attendîmes

sur place l'annonce des résultats. Pour tromper le tourment de

l'incertitude, nous faisions des tours et des détours dans les allées

du parc où se dressait un séquoia majestueux. Intérieurement, je

tremblais d'émotion et mon âme balançait entre l'espérance et le découragement.

Ce bâtiment, ce jardin, cette cour seraient-ils ma maison pour quatre

ans et à jamais dans ma mémoire ? Ou bien, dans quelques minutes, les

quitterais-je pour ne plus y revenir ?

Soudain

une rumeur s'éleva et les candidats dispersés convergèrent vers

l'escalier central. Un aréopage de professeurs était sorti sur le

perron et entourait le directeur de l'établissement qui n'eut pas de

mal à obtenir le silence. Il proclama les résultats, dans l'ordre d'un

classement qui allait poursuivre l'élève-maître tout au long de sa

scolarité, un rang qui ferait à jamais partie de sa personne.

"Premier, et major de la promotion 1961-1965 : ………" Puis

d'autres noms suivirent. Le souffle court, chacun était à l'affût du

sien. Ma délivrance arriva avant que j'aie eu le temps de trop m'alarmer :

à la huitième place, j'entendis mes nom et prénom !

Mes

deux camarades du CEG étaient également reçus. En même temps que la

joie nous submergeait, nous étions désemparés. Ce résultat tant espéré,

maintenant qu'il était là, comment allions-nous l'apprivoiser ? Il

nous faudrait des jours et des semaines pour prendre la mesure de l'événement

qui venait d'infléchir

notre destin. En attendant, nous jouâmes des coudes pour aller

contempler la liste dactylographiée des admis et nous repaître du

plaisir suprême d'y voir figurer notre nom et notre rang.

Vers

20 Heures, quand l'autocar qui nous ramenait dans nos villages fit halte

dans le bourg du CEG, nous vîmes que Monsieur Elsener attendait sur la

place. Il nous repéra dans le bus et s'approcha. Nous fîmes glisser la

vitre pour pouvoir lui parler.

-

Alors ? interrogea-t-il d'un air faussement détaché.

-

Admis, tous les trois !

-

Je l'avais toujours dit ! fut son commentaire en s'écartant du véhicule

qui allait repartir. Il nous suivit des yeux et malgré sa mine bourrue,

je lus dans son regard la fierté du devoir accompli.

|