| Monsieur

Heldgraf. |

|

Dès

les premières heures de la rentrée, les anciens nous avaient tressé

les louanges d'un professeur qui semblait être leur idole à tous,

Monsieur Heldgraf. C'était notre professeur d'Histoire-Géographie,

mais le hasard de l'emploi du temps nous obligea à patienter trois

jours avant de faire sa connaissance. Dès son entrée dans la classe,

sa personnalité nous en imposa. Il ne cherchait pas la proximité comme

d'autres enseignants. C'était le seul à nous vouvoyer, ce qui ne nous

était jamais arrivé. Tandis qu'il appelait les filles par leur prénom,

il s'adressait aux garçons en usant de leur nom de famille ce qui nous

glaça quelque peu. Aucun doute, Monsieur Heldgraf ne serait ni notre

copain, ni notre grand frère, ni notre père, mais il fut notre maître

!

Rapidement,

il nous subjugua par son enseignement, ses talents multiples et son

charisme hors du commun. Dès ses premières leçons, l'histoire me

captiva et je sus que ce serait pour la vie. Cependant, plus encore que

par la résurrection des civilisations passées, c'était par son

ouverture sur le monde présent que Monsieur Heldgraf nous séduisait.

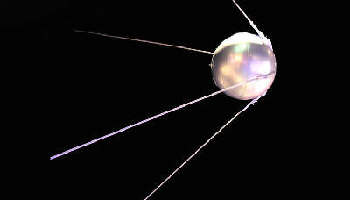

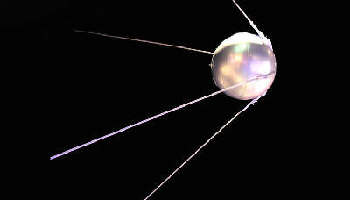

Il

nous en offrit un premier aperçu dès la seconde séance, le matin du

samedi 5 octobre 1957. Au lieu de poursuivre le thème d'Histoire

commencé la veille, il nous annonça d'emblée en entrant dans la

classe : " Hier soir a eu lieu un événement capital pour votre

avenir !" Personne ne savait de quoi il s'agissait ; nous restâmes

figés dans l'incertitude de cette nouvelle singulière, catastrophique

ou heureuse ? Après quelques secondes de suspens, Monsieur Heldgraf

nous révéla que la veille, l'URSS avait lancé Spoutnik, le premier

satellite artificiel de la terre, une sphère de 58 cm de diamètre qui

faisait le tour de la planète en 96 minutes en émettant un signal

sonore : bip, bip, bip... Comme la classe semblait dubitative quant à

l'importance de l'événement, le professeur expliqua qu'à présent

nous étions entrés dans l'ère de la conquête de l'espace. La

science-fiction devenait réalité, les albums de Tintin une prémonition

avérée. Avec enthousiasme, Monsieur Heldgraf exposa les retombées que

Spoutnik laissait présager. Il démontra, schémas sur le tableau à

l'appui, comment des transmissions radio et télévision via des

satellites relais pourraient couvrir le monde entier en quelques

secondes. Et bientôt nous disposerions de photographies de la terre vue

de l'espace et, rêve de tout géographe d'alors, contempler sa rotondité

qu'aucun humain n'avait encore vérifiée de visu !

|

|

|

|

Spoutnik

I, premier satellite artificiel de la terre.

|

|

Tout

au long de mes quatre années dans l'établissement, Monsieur Heldgraf

m'initia au monde dont je prenais peu à peu conscience. Dans cette période

de conflits permanents, il avait le don de saisir les événements

dramatiques au chaud de l'actualité. Car les périls intérieurs et extérieurs

nous angoissaient et ils étaient nombreux dans ces années troublées :

la guerre froide et la menace nucléaire, la guerre d'Algérie où étaient

mobilisés nos frères et nos voisins, la guerre civile larvée entre

Français, les attentats terroristes du FLN et de l'OAS. Monsieur

Heldgraf nous persuada que c'était en regardant les événements en

face et en les comprenant que nous pourrions y faire front en futurs

adultes.

Lui-même

n'était pas avare de récits tirés de sa propre vie et dont nous

raffolions. Les plus palpitants se rapportaient aux péripéties vécues

pendant la Seconde guerre mondiale. Adolescent en 1940, il avait assisté

aux combats de retardement de l'armée française face à l'attaque

allemande. Puis, il avait passé l'Occupation dans le Sud-Ouest de la

France, à Périgueux, où son École Normale était repliée. Après

deux années d'accalmie, l'invasion de la zone libre en novembre 1942

mit les jeunes Alsaciens sous la menace d'une arrestation qui pouvait

aboutir à leur incorporation de force dans la Wehrmacht. Pour les protéger,

l'administration de l'École attribua à chacun une fausse identité et

cacha leurs véritables papiers dans un endroit sûr jusqu'à la Libération.

Depuis

le lendemain de la guerre, Monsieur Heldgraf enseignait au Cours Complémentaire

dont il était le professeur le plus innovant. A présent au début de

la trentaine, les cheveux en arrière souvent en bataille, des lunettes

à grosse monture noire sur le nez, cet intellectuel ne répugnait

cependant à aucun exercice sportif et s'auréolait d'une réputation

d'aventurier. Des générations de jeunes adolescents furent conquis par

cette rare conjonction des aptitudes du corps et des dons de

l'intelligence.

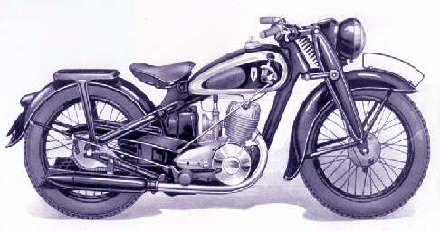

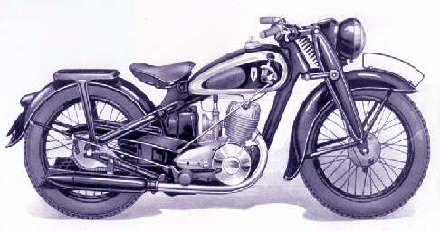

A

cette époque où ses collègues étaient piétons, Monsieur Heldgraf

arrivait à l'école avec sa grosse moto

DKW* qu'il garait sous le préau. Nous admirions sa machine, dont

Monsieur Heldgraf aimait nous vanter les mérites. Cette moto,

disait-il, avait été le seul engin de l'armée allemande en Russie à

ne pas être bloqué par la raspoutitsa, si bien que les soldats

l'avaient surnommée "Das kleine Wunder"**. Ajoutant les actes aux

paroles, lors de la vague de froid de février 1956 où la région

connut des températures sibériennes, Monsieur Heldgraf traversa sur la

glace le plus grand lac des environs au guidon de sa "petite

merveille".

|

Moto DKW de la fin des années 1930.

* DKW :

Dampf-Kraft-Wagen.

** "Das kleine

Wunder" : "La petite merveille".

|

|

Monsieur

Heldgraf entraînait ses élèves dans ses multiples passions dont la

photographie n'était pas la moindre. En 1940, âgé d'une quinzaine

d'années, il avait déjà bravé les dangers pour photographier des

ponts effondrés, des chars détruits et même un défilé de troupes

ennemies. A présent, il mitraillait personnages et événements,

paysages et scènes de vie, avec une prédilection pour l'insolite et le

pittoresque. A l'école, il créa un photo-club et installa un

laboratoire rudimentaire sous un escalier de la cave où nous apprîmes

à développer et à tirer les clichés pris avec les modestes appareils

de nos parents. Notre mentor nous engagea à photographier autour de

nous les travaux et les gestes ancestraux car, disait-il, ils allaient

bientôt disparaître. Malgré notre incrédulité, nous suivîmes ce

conseil qui permit de garder la mémoire de bien des images d'une époque

révolue.

La

géologie était une autre corde de son arc. Il l'enseignait en 4e

en s'appuyant sur les ressources locales dont il était un spécialiste

reconnu. Aucun élève n'a oublié les sorties géologiques, tantôt sur

les sols primaires cristallins, tantôt sur les terrains secondaires car

nous étions situés tout près d'une importante faille entre Vosges et

plaine d'Alsace. Ces sorties à vélo d'une demi-journée rayonnaient

sur une quinzaine de kilomètres autour de l'école. Que de peine pour

rejoindre des sites invisibles aux yeux du profane, mais quel bonheur

d'apprendre à y reconnaître les grauwackes, les grès, les mollasses,

les calcaires… Et quelle émotion quand dans nos mains des fossiles

d'origine marine nous révélaient que notre petit coin d'Alsace avait

connu un climat chaud sous une latitude proche de l'équateur. Par la

magie des explications du professeur, c'est à l'échelle de millions

d'années que les moraines, les strates, les affleurements nous

racontaient l'histoire de notre terre natale que désormais nous ne

verrions plus du même œil. Un jeudi, quelques garçons volontaires

suivirent leur professeur dans la plus importante grotte d'Alsace que

Monsieur Heldgraf avait explorée une dizaine d'années auparavant. Ni

les ténèbres, ni la boue, ni la rivière souterraine ne découragèrent

les spéléologues en herbe !

|

Élèves

en route vers un cours de géographie et de géologie en situation.

|

|

Monsieur

Heldgraf avait à cœur d'associer l'intérêt pour le vaste monde à la

connaissance de notre cadre de vie. Il avait ranimé l'histoire locale,

sauvé les archives de l'abandon et sorti de l'oubli les personnages

illustres de la cité. Il adaptait ses découvertes au plan scolaire en

nous faisant travailler sur les vestiges médiévaux de notre ville, ses

remparts, son abbaye, ses haut-fourneaux, ses manufactures. Étudier ces

données qui ne figuraient alors dans aucun livre me fit éprouver

l'exaltant sentiment de ceux qui sont les premiers à acquérir un

savoir jusqu'ici caché au grand nombre.

Dans

l'esprit de Monsieur Heldgraf toutes les disciplines et toutes les

techniques participaient à la connaissance de notre environnement.

Pendant plusieurs années, c'est par voie aérienne que ses élèves découvraient

la géographie régionale. A bord d'un bimoteur, ils survolaient les

sommets vosgiens, leurs villages natals ainsi que la plaine rhénane et

les principales villes. Pour ces jeunes passagers dont c'était en même

temps le baptême de l'air, quelle leçon inoubliable ! Le professeur

nous engageait à sortir des sentiers battus et à fureter dans les

coins et recoins de notre vallée. Être curieux de tout devint notre

adage. C'était à qui apporterait en classe une roche singulière, un

champignon inconnu, un document intriguant. Monsieur Heldgraf les

examinait pour en dévoiler les mystères. Précurseur dans le domaine

audio-visuel, il introduisit les diapositives comme support de ses leçons

et aménagea au grenier de l'école une salle de projection pour des

films de cinéma. Et, en hiver, pour que ses élèves dépassent le

stade de la luge sur les pauvres pentes de leur village, il organisa des

sorties de ski vers les pistes du Ballon d'Alsace.

Pour

moi, Monsieur Heldgraf a incarné une autre image de l'adulte que celle

que j'avais héritée de mes parents. Il alliait le savoir et

l'ouverture d'esprit avec le dépassement des normes de la vie

villageoise conformiste, timorée et utilitariste. Avec ce professeur,

ma réaction n'était jamais : " A quoi cela sert-il ? " mais

"Comme c'est passionnant !" Il savait séduire mon esprit et,

en même temps, par la distance qu'il conservait entre sa personne et l'élève,

il respectait ma conscience et ma liberté. Je rêvais de devenir le

disciple d'un tel maître

|