|

|

|||||||||

|

Avertissement : Les personnages réels qui ont inspiré ce récit ne sont pas représentés sur les photos d'illustration et les noms propres employés pour les désigner sont fictifs. L'origine des illustrations est indiquée en bas de la page. |

|||||||||

|

1. Éducation religieuse.

|

|||||||||

|

Les années de mon enfance ont été immergées dans la religion catholique, omniprésente, omnipotente et indiscutée. Dès que je pus marcher et me tenir tranquille, mes parents m’emmenèrent avec eux aux offices religieux. Plutôt que de me retrouver avec ma mère au milieu de femmes malveillantes et irascibles, je préférais accompagner mon père dans le banc des hommes. Gnome au milieu de géants, je ne voyais rien de ce qui se passait dans le chœur ; je ne comprenais pas plus ce que j’entendais car chants et prières étaient dans des langues inconnues. Mais mon petit espace entouré de personnes placides était sécurisant. M’agrippant à l’accoudoir devant moi, je me tenais debout sur l’agenouilloir, et lorsque tout le monde s’asseyait, je suivais le mouvement en prenant garde à ne pas écraser les chapeaux des fidèles posés derrière moi sur le banc. J’appréciais surtout la sortie de la messe. Pendant que le flot des fidèles s’écoulait lentement vers la sortie, je sentais autour de moi la détente collective après l’astreinte. A l’approche de la porte, les premiers mots s’échangeaient à voix basse, puis, le seuil franchi, les visages s’éclairaient et la parole était libérée. Mon père et moi retournions vers la maison : je goûtais cette marche paisible car c’était la seule occasion où mon père acceptait que je lui donne la main. Hélas, ces moments heureux n’eurent qu’un temps. Quand j’eus cinq ans, mes parents estimèrent qu’ils m’avaient inculqué le fondement de l’éducation : la crainte absolue des autorités d’où découlait une obéissance aveugle à leurs exigences. Ils confièrent la suite de mon édification au clergé local, représenté par le curé et les sœurs enseignantes. Dorénavant, j'étais livré à leurs griffes ; ils purent malmener à loisir mon corps et mon âme. |

|||||||||

Le curé Stahlstreng était un pur produit de l’éducation prussienne d’avant 1914. Presque sexagénaire, d’un abord glacial, sa haute taille semblait encore allongée par la sinistre soutane noire. On aurait dit que son esprit n’avait jamais quitté les tranchées de la Première guerre mondiale en Russie où il avait eu les pieds gelés. Il jaugeait chaque situation à l’aune des conditions extrêmes vécues alors, et n’avait que dédain pour toute faiblesse humaine, toute recherche de plaisir, toute manifestation spontanée, toute fantaisie enfantine. Le châtiment corporel était pour lui un réflexe. Au moindre écart de conduite constaté ou supposé, c’était la gifle, le coup asséné sur le crâne avec l’extrémité des métacarpes ou les cheveux tirés au niveau de la tempe. Comment oublier la scène si fréquemment survenue à la sacristie après une messe : le prêtre en habits liturgiques, portant de la main gauche le calice censé renfermer le Dieu d’amour et tabassant de la main droite le malheureux servant de messe pour une broutille le plus souvent involontaire ? Soutane et barrette noires : silhouette habituelle du prêtre dans les années 1950.

|

|||||||||

|

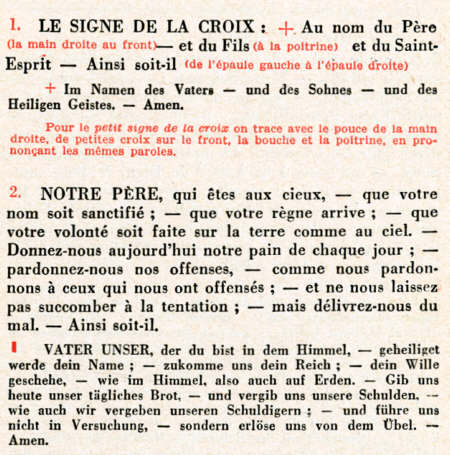

Avec les enfants, Stahlstreng s’exprimait de préférence en allemand littéraire dont nous n’avions qu’une compréhension approximative. Par obligation légale, il parlait aussi un français laborieux, mais à ses yeux, cette langue n'était pas digne d'être employée pour s'adresser à Dieu. Ainsi, lors de l'examen qui précédait la communion solennelle, il a sévèrement rabroué un postulant qui ne savait le "Je vous salue, Marie." qu'en français, par cette sentence sans appel : "Prier en français n'est pas prier !" Et, devant les parents réunis, il se moqua de sa prétention à vouloir faire sa profession de foi sans même être en mesure de réciter cette prière en allemand ! Car ses paroles pouvaient être aussi blessantes que ses actes. Malheur à celui qu’il prenait en grippe pour son physique, la consonance de son nom ou la condition modeste de sa famille ! |

|||||||||

|

|

Les sœurs enseignantes semblaient moins redoutables. En-dehors de l’école, elles se montraient réservées et on aurait pu les croire inoffensives. Mais elles avaient les enfants à l’œil et un penchant prononcé pour la délation. Présentes à tous les offices, elles surveillaient les enfants installés devant elles et dénonçaient tout écart de conduite au curé, sans trop se soucier de la pertinence de leurs accusations. Combien de petits innocents ont payé pour les bêtises de leurs voisins parce que, vu de derrière, rien ne ressemble autant à une tête blonde qu’une autre tête blonde ? Enfants et parents préféraient se résigner à l’injustice plutôt que d’affronter les autorités cléricales. Comme les autres gamins, je pestais contre le hasard s’il m’obligeait à croiser leurs lugubres ombres noires dans la rue. Quels qu’aient été mes efforts, je n’étais jamais certain d’avoir satisfait à leurs exigences. Les avais-je correctement saluées par le rituel "Loué soit Jésus-Christ, ma sœur" ? M'étais-je signé avec la ferveur voulue en passant devant le calvaire ? Les jours suivants, je vivrais dans l’incertitude des torgnoles du curé. |

||||||||

|

Sœurs enseignantes en Alsace dans les années 1950. |

|||||||||

|

Désormais, je devais assister à une multitude d’offices où mes parents ne m’accompagneraient plus. Avec mes camarades du même âge, nous étions installés dans le chœur, au tout premier rang, à portée de gifle de Stahlstreng et sous le regard suspicieux des religieuses derrière nous. Dans la crainte constante d’une sanction, nous restions silencieux et immobiles, sauf lorsque le rite imposait un mouvement. Nous étions placés sur de petits bancs étroits et bas sans accoudoirs. Bien que frottés par des générations de genoux enfantins, ils étaient d’une cruelle dureté ; quel supplice d’y rester agenouillé en équilibre, le poids entier du corps concentré sur les genoux ! Lors d’une longue séance d’agenouillement, je ressentis une douleur au genou droit. Bouger, déployer la jambe, me lever m’aurait soulagé, mais la peur insurmontable du curé me clouait sur le banc. J’endurai la douleur croissante jusqu’à la fin de l’office. Pour la première fois apparut la dichotomie qui allait devenir une seconde nature dans la sphère religieuse : une apparence extérieure figée et impassible alors qu’à l’intérieur je hurlais de souffrance et de révolte. Mon genou ne se remit jamais complètement. Il devint moins douloureux, mais une déformation osseuse que j’emmènerai dans la tombe est restée le témoin de mon calvaire personnel. Même la fin de la messe avait perdu son agrément. Avant de retrouver leur liberté, les enfants devaient subir une ultime épreuve. Non seulement nous devions attendre que tous les adultes aient quitté l'église, mais également que le curé, une fois dépouillé de ses oripeaux, vienne superviser notre sortie. C'était un moment que tous craignaient, car avant de donner le signal de la sortie, le curé Stahlstreng avait souvent des comptes à régler. En effet, si pendant l'office il avait observé de la dissipation dans les bancs des garçons, il venait à grands pas fondre sur les coupables et leur faisait payer leur indiscipline par des gifles, des oreilles tirées ou des coups du poing fermé sur la tête. Tous les enfants tremblaient pendant ces accès de violence : même les plus sages devaient craindre une correction car le curé, dans le déchaînement des sévices, pouvaient confondre innocents et coupables. Une fois les châtiments appliqués, le curé donnait enfin l'ordre de nous mettre en rangs par deux dans l'allée centrale et, après une génuflexion collective, nous pouvions nous diriger vers la délivrance. La

première fois que je sortis ainsi de l’église avec mes camarades, le

cœur encore palpitant après la séance punitive du curé, je

courus de toute mon énergie pour rejoindre mon père, déjà

en route pour la maison, pour trouver en lui du réconfort. Je le rattrapai bientôt, mais à mon grand

chagrin, il ne voulut plus me donner la main, arguant qu’à présent

j’étais dans les bancs du chœur et donc

trop grand pour que je lui donne la main. Le désappointement me

serra douloureusement le ventre. Je compris que mes parents et le clergé

étaient ligués contre moi et que leur coalition allait peser sur ma

vie comme une chape de plomb. |

|||||||||

|

Pendant

la décennie qui suivit, je fus gavé d’enseignement religieux. Aux deux

heures hebdomadaires de catéchisme sous la férule du curé Stahlstreng

s’ajoutaient les heures de religion, intégrées, Concordat oblige, au

programme de l’école publique. La

pédagogie religieuse de mon institutrice, Sœur Imelda, avec les tout

jeunes enfants, s’appuyait sur des récits terrifiants dont le diable,

l’enfer et la mort étaient les protagonistes. Elle puisait sans fin des

scènes d’épouvante dans l’histoire des possédés d’Illfurth. Un

jour, elle nous raconta comment les chaises sur lesquelles les enfants étaient

assis furent subitement soulevées par une main invisible, alors que trois

hommes vigoureux tentaient en vain de les maintenir au sol. Une autre

fois, c’était l’épisode cauchemardesque où les enfants, aux prises

avec un spectre invisible, lui arrachaient des plumes fétides qui, en brûlant,

ne laissaient aucune cendre. Ou encore, elle nous narrait avec force

mimiques comment les malheureux possédés, s’éveillant soudain de leur

torpeur et, gesticulant comme des forcenés, poussaient des cris avec une

voix d’homme enrouée sans pourtant que leurs lèvres ne se desserrent.

|

|||||||||