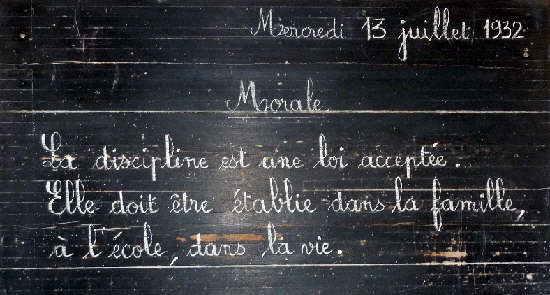

|

Devant

nous s'élevait sur son estrade le bureau du maître,

encadré par deux lourds tableaux

noirs réversibles montés sur des piétements en bois massif. Des

pitons plantés dans le mur supportaient

une règle d'un mètre, une équerre et un rapporteur de couleur jaune,

ainsi qu'un imposant compas à la pointe menaçante. Par terre, une

corbeille à papier en fil de fer tressé attirait ceux qui aimaient se

dégourdir les jambes sous prétexte d'y jeter une feuille froissée ou

de vider leur taille-crayon. Dans l'angle de droite, sur une armoire partiellement masquée

par le tableau, trônait un globe

terrestre. J'aurais aimé le contempler de près et d'un

mouvement de l'index lui imprimer une rotation autour de son axe

incliné. Chaque matin, le maître venait prendre dans l'armoire la

bouteille d'encre bleu foncé munie d'un bec verseur recourbé. Quand il

venait remplir mon encrier, j'aimais voir couler le liquide sombre qui dégageait

une odeur entêtante jamais retrouvée depuis.

Mais

plus que le mobilier, c'étaient les cartes et les planches didactiques

garnissant les cloisons qui attiraient mon regard. A cette époque sans

télévision et sans magazines, je souffrais d'une telle faim d'images

que n'importe quelle photo, n'importe quelle gravure, n'importe quel

chromo excitait mon intérêt. Ces représentations aiguillonnaient

les deux besoins qui m'habitaient, l'appétit de savoir et la soif de m'évader

de mon univers étriqué.

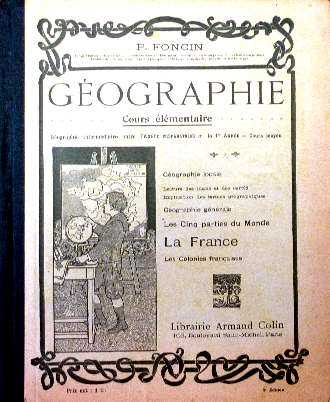

Nombre

de cartes et d'illustrations me parlaient de la France. C'était mon

pays, mais je le connaissais si peu ! Sa langue m'était étrangère, ses

régions méconnues, ses coutumes ignorées. Autour de moi,

presque rien ne témoignait de notre appartenance à cette

nation. Les villageois ne parlaient que l'alsacien, et lorsqu'ils se

retrouvaient à l'église, c'était en allemand qu'ils priaient et

chantaient. Dans ce bain germanique, la France était confinée à l'école,

étroite oasis où elle tâchait de nous apprivoiser, nous, petits Français

depuis peu recouvrés.

Pendant

que mes yeux voyageaient d'une carte à l'autre, naissaient dans mon cœur

des sentiments contrastés.

La

carte des départements m'intimidait. La France était si grande ! les départements

si nombreux ! et notre

petit coin d'Alsace était relégué aux confins du pays. La taille des

noms des départements était proportionnelle à leur population : le

Pas-de Calais, le Nord, le Finistère, la Loire Inférieure, le Rhône,

la Loire, les Bouches du Rhône, la Gironde, la Seine Inférieure s'étalaient

sur l'hexagone et écrasaient les autres par leurs grosses lettres

noires. Le département de la Seine avait en outre le privilège d'être

inscrit en majuscules hautes et épaisses alors que je ne distinguais même

pas son minuscule territoire. La

carte de la France forestière me rassurait. Notre forêt vosgienne

rivalisait sans complexes avec les forêts du Jura, du Morvan, de

l'Argonne, des Maures et de l'Estérel et ridiculisait même maintes forêts

de Bretagne et du Massif Central. Seule l'écrasante tache verte

curieusement nommée "Pins des Landes" nous en imposait sans

discussion possible. Les

dessins des tableaux de géographie me donnaient un sentiment grisant de

dépaysement. Les paysages représentés ne ressemblaient en rien à

ceux que nous connaissions. Là, dans un vaste bassin bordé de lignes de

côtes successives coulait un fleuve majestueux, sinuant à travers ses

méandres. Ailleurs, une région littorale avec ses falaises et ses

criques, ses plages et ses dunes, son estuaire et son port. Même les

montagnes ne s'apparentaient pas aux nôtres. Actifs ou éteints, les

volcans effrayaient, et que dire des formes étranges du relief calcaire

? les dolines, les résurgences, les avens, bien que dessinés, m'étaient

inimaginables.

Le

planisphère me donnait le vertige par les dimensions incroyables des océans

et des continents. La France elle-même, qui tout à l'heure m'écrasait

par son immensité, n'était plus qu'une petite pièce du puzzle des États

du monde. Heureusement elle se prolongeait par les surfaces roses bien

plus flatteuses de l'Union Française. "AFN", "AEF",

"AOF", "Madagascar", "Indochine Française",

étaient imprimées en gras comme autant de titres de possession. Ces

territoires exotiques, tellement plus étendus que la France métropolitaine,

gonflaient ma fierté. Pour moi qui n'avais jamais dépassé les limites du

canton, ces contrées lointaines enflammaient mon imagination. Leurs

peuples bigarrés liés à la France m'émouvaient comme me bouleversait

une grande planche en couleurs consacrée à Pierre Savorgnan de Brazza : dans

la brousse africaine, l'explorateur français vient d'arriver dans un

village de cases et libère des prisonniers promis à l'esclavage ; ses

aides débarrassent les malheureux des carcans faits de pièces de bois

liées autour de leur cou. Au centre de la scène, flotte un grand

drapeau français. Genou à terre, un Noir libéré, éperdu de

gratitude, étreint la main droite de Savorgnan de Brazza. Celui-ci le regarde

avec amitié et lui fait comprendre, en touchant de la main gauche le

drapeau tricolore que c'est la France qui est venue le sauver. Je ne

doutais à aucun moment que les peuples de l'empire colonial aient pour

notre pays amour et reconnaissance.

Ainsi

je me forgeais l'image d'une France rêvée, où se combinaient données

cartographiques, panoramas séduisants, terres exotiques, conquêtes héroïques

et actions généreuses. Cette patrie imaginée, l'école me donnait

envie de la connaître, de la comprendre, de l'aimer, de partager avec

elle sa grandeur et sa noblesse.

|

|

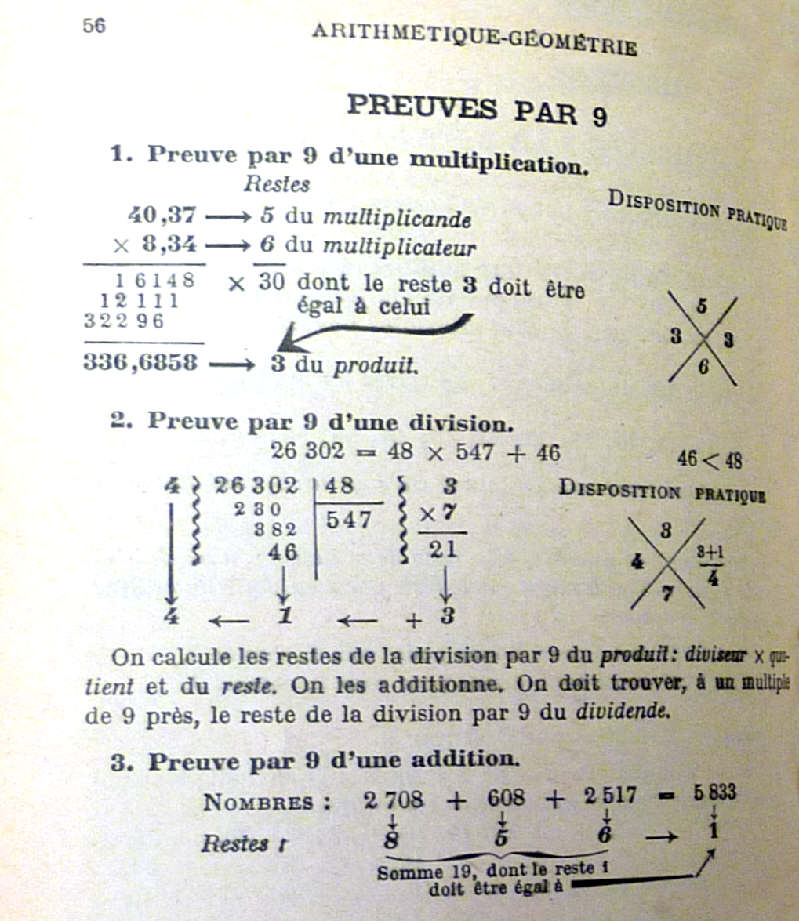

D'autres

outils pédagogiques me motivaient moins. Je n'étais pas très

courageux pour soutenir la vue de la planche, trop émotionnante pour ma

sensibilité, intitulée "Os,

muscles et nerfs" qui dévoilait l'anatomie du corps humain, un

squelette de face avec le

nom des os et un écorché de dos détaillant les muscles et les nerfs.

Je sus très tôt que j'étais trop impressionnable pour faire carrière

dans la médecine ! D'autres gravures pourtant plus neutres comme

"Les unités du système métrique" ou "Les plantes

utiles" ne me parlaient pas

davantage. Voir des betteraves et des

carottes ou bien un litre en fer blanc et un stère de bois m'ennuyait.

Je voulais du rêve et de l'inédit !

La

première leçon de géographie pour mon groupe de CE2 porta sur les mers et

océans. Aucun de nous n'avait jamais vu la mer, élément à peine

concevable pour de petits continentaux, et d'autant plus propice à

enflammer l'imagination. Subjugués, nous buvions les paroles du maître.

Il guida l'observation des cartes, fit répéter les noms des étendues

maritimes, parla de l'utilisation de la mer par les hommes et nous fit

frémir par des dictons suggestifs :" Qui voit Ouessant, voit son

sang, qui voit Sein, voit sa fin !" Curieusement, il termina la séquence

en nous précisant que l'eau de mer avait le goût du cacao. Personne ne

réagit à cette assertion étonnante, tout au plus ai-je cru percevoir

quelques tressaillements de rires contenus du côté des plus grands élèves

penchés sur d'autres travaux. Nous devions lire la page correspondante

du manuel pour la séquence de géographie suivante. Celle-ci commença

par une interrogation orale sur la première leçon. Force doigts pointés

vers le plafond attestaient que chacun avait à cœur de prouver qu'il

avait bien retenu les notions apprises. Et lorsque le maître posa enfin

la question "Quel est le goût de l'eau de mer ?", nous nous

battîmes pour être interrogés. Dès que le malheureux camarade désigné

par M. Liebmeister claironna :" L'eau de mer a le goût du cacao

!" toute la classe explosa de rire, hormis bien sûr les CE2 qui se

regardaient piteusement. M. Liebmeister rit de bon cœur, puis, le calme

revenu, nous adressa des paroles que je n'ai pas oubliées.

"Je

vous ai fait cette farce, dit-il, pour que vous reteniez qu'il ne faut

pas croire aveuglément ce que l'on vous dit, même ce que moi je vous

dis. Vous devez toujours vous demander si ce que vous entendez est

possible et raisonnable et, dans le doute, poser des questions,

rechercher la vérité et surtout vérifier dans des livres. Si vous

aviez étudié la page du manuel que je vous avais donnée à lire, vous

auriez appris que l'eau de mer est salée et vous ne seriez pas tombés

dans mon piège. A l'avenir, soyez des élèves fiers et vifs, aux yeux

et au cerveau bien ouverts et non des perroquets !"

Ces

mots me pénétrèrent et je sentis d'instinct qu'ils transformeraient

ma vie. Ils prenaient le contre-pied de la famille et de l'Église où

je devais obéir sans comprendre, répéter sans réfléchir, croire

sans voir. Dès mon premier âge, les rites religieux m'avaient

assujetti. A l'instant de l'élévation comme aux paroles du Tantum

Ergo, s'agenouiller servilement, baisser la tête, voire fermer les yeux étaient

devenus des réflexes et, répéter sans comprendre, mon pain

quotidien. Mais voilà qu'à l'école un adulte m'enjoignait, au

contraire, de me redresser, d'ouvrir mon esprit et d'exercer

mon jugement. Savorgnan de Brazza, sous l'égide du drapeau tricolore,

libérait l'Africain du carcan de l'esclavage. M. Liebmeister, en

m'instillant les prémices de l'esprit critique, amorçait mon émancipation

morale.

|