|

Chaque

confidence

créait dans mon esprit une vision d’horreur qui me poursuivrait. Les

nuits glaciales par - 40°, les baraques semi-enterrées où les

prisonniers s’entassaient sur les bat-flanc, la misérable pitance de

millet et de choux, la faim atroce de ces jeunes hommes moins nourris

qu’à Auschwitz, les ravages de la dysenterie, la tyrannie des chefs de

baraques dont une décision signifiait la vie ou la mort. Une scène

m’avait particulièrement horrifié : chaque matin, un groupe de

prisonniers enlevait les camarades morts pendant la nuit et, ne pouvant

pas creuser de fosse commune dans le sol gelé, empilait les cadavres dans

un hangar. L’évocation du séjour dantesque où cette multitude de

gisants attendaient le printemps me hanterait longtemps.

Les

récits hallucinants de Marcel nous communiquaient son exécration des

Russes dont la cruauté avait

remisé au second plan la barbarie nazie elle-même.

|

|

La

région Alsace, dans le cadre de sa politique de Mémoire, a

entrepris le recensement de toutes les victimes de la Seconde Guerre

mondiale et particulièrement des "Malgré-Nous."

En

février 2008, le

sénateur Philippe Richert, alors président du Conseil Général du

Bas-Rhin, a effectué un voyage à Tambov pour y rendre hommage aux

incorporés de force et promouvoir la coopération avec les autorités

locales pour l'entretien des lieux de mémoire et l'ouverture des archives

russes qui pourraient permettre aux familles de retrouver la trace de

leurs disparus.

Lors

de la cérémonie de commémoration et du dépôt de gerbes à Tambov-Rada,

M. Richert a donné lecture d’une lettre de Monsieur Nicolas Sarkozy,

premier président de la République à avoir reconnu le drame des

incorporés de force. Sa lettre est reproduite ci-contre.

Source : https://www.malgre-nous.eu/

|

|

Mesdames,

Messieurs,

Vous

êtes aujourd’hui rassemblés sur le site du Camp n°188 de

Tambov-Rada où dix-huit mille de nos compatriotes ont connu les

souffrances de la captivité.

Ici

moururent après avoir enduré le froid, la faim et la maladie, près

de cinq mille Alsaciens et Lorrains.

Je

m’associe aujourd’hui à votre recueillement et à l’hommage

que vous rendez à la mémoire de ces sacrifiés.

Ces

fils de France, en effet, sont morts parce qu’ils portaient un

uniforme qu’ils n’avaient pas choisi, incorporés contre leur gré

dans une armée qui n’était pas la leur.

Victimes

de l’Histoire, ils font pleinement partie de la communauté

nationale et c’est à ce titre que je m’incline aujourd’hui en

leur mémoire.

Ils

ne doivent pas être aspirés par l’oubli. Grâce à vous, leurs

noms figureront bientôt sur un monument érigé en Alsace-Moselle,

sur cette terre de France à laquelle ils ont été arrachés pour

être jetés dans ces combats acharnés.

Par

votre intermédiaire, je leur adresse aujourd’hui le salut

fraternel de la Nation à laquelle ils n’ont jamais cessé

d’appartenir.

Nicolas

Sarkozy

|

|

|

Maria et Stanislas, réfugiés polonais. (1945)

S’il

en avait été besoin, notre détestation des Russes aurait encore été renforcée

par nos voisins polonais, Maria et Stanislas. Déportés du travail par

les nazis, ce jeune couple avait échoué dans notre village où ils

avaient fondé un foyer égayé par trois enfants. Malgré leur allemand

approximatif, ils étaient bien acceptés par les villageois qui

estimaient leur discrétion et leur capacité de travail. Pourtant, un

seul projet absorbait tous leurs efforts : émigrer aux États-Unis.

Un jour qu’ils travaillaient avec nous à l’arrachage des pommes de

terre, j’entendis ma mère leur demander : "N’êtes-vous pas

bien, ici avec nous ? Pourquoi aller tout recommencer si loin ?" Et Stanislas de répondre : "Non, ici on est trop près des

Russes ; je ne serai tranquille que lorsqu’il y aura l’océan

entre eux et nous !" Je restai confondu par cette réponse qui

d’un coup me fit ressentir un danger que je n’imaginais pas si proche.

J’expérimentais sans les connaître les notions de péril rouge et de

guerre froide.

L’effroi

vis à vis des Russes était partagé par tous. Même entre enfants, nous

nous épouvantions en évoquant l’échéance fatale : "Wenn die

Rüssa komma !" *, qui s’ajoutait à la peur lancinante de la fin du monde

que nous instillait en permanence le clergé catholique. *

"Wenn die Russen kommen ! : Quand les Russes arriveront !"

D’autres

habitants du village dont le destin venait d’être bouleversé par la

guerre n’étaient pas en reste pour nous entretenir dans l’horreur des

Russes et des communistes.

|

|

Günther,

Arnold, Willy, Rudi, anciens

prisonniers allemands. (1945)

Günther,

Arnold, Willy, Rudi et d’autres, anciens soldats allemands prisonniers,

avaient préféré, une fois libérés, rester dans notre village plutôt

que de retourner dans leur pays natal à présent occupé par les Soviétiques.

Ils avaient fait souche ici ; à part quelques prénoms inusités

chez nous et des nuances de prononciation de leur parler, rien ne les

distinguait des Alsaciens. C’étaient nos voisins, nos compagnons de

travail dans les usines et les champs. Leurs enfants étaient mes

camarades à l’école, à l’église et dans les jeux. Je

m’interrogeais comment des gens à présent si proches avaient pu être

naguère des ennemis.

|

|

Léa

et Hilde, rapatriées

du Banat. (1948).

|

|

Deux

jeunes filles banataises, Léa et Hilde, s’étaient mariées récemment

avec des garçons de la commune.

En même temps que les villageois, je découvris les tribulations de ces

descendants d’Alsaciens chassés de leurs foyers par les communistes et

spoliés de tous leurs biens. Je comprenais difficilement comment ces

personnes aux patronymes familiers et s’exprimant dans un dialecte si

voisin du nôtre pouvaient venir de contrées aussi lointaines que la

Yougoslavie et la Roumanie. Source

: site "Banatportal" |

|

Le

Banat : région qui

s’étend sur la Roumanie, la Serbie et la Hongrie où s’étaient

installés au XVIIIe siècle des colons originaires d’Alsace, de

Lorraine, du Luxembourg et d’Allemagne. A la fin de 1948,

plusieurs milliers de descendants de ces colons qui avaient préservé

leur identité germanique, ont fui le communisme et sont revenus

vers les pays de leurs ancêtres. |

|

|

Le

procès de Bordeaux. (1953)

J’avais

à peine sept ans en février 1953 quand mon village et toute la région vécurent

des jours dramatiques. Ce dimanche après-midi, la tension qui montait ces

derniers jours de façon sourde chez les adultes éclata en crise ouverte.

Quand les cloches sonnèrent le tocsin, je partis pour l’église avec

mes parents. Je m’aperçus vite qu’il ne s’agissait pas des vêpres

banales qui n’attiraient qu’une modeste affluence. Non, de toutes les

maisons sortaient des familles entières au visage grave. Et, comportement

inhabituel, les gens s’interpellaient et se prenaient à témoin.

J’entendis : "C’est une honte !" "On ne peut pas

accepter cela !" "Il faut qu’ils comprennent !" "Pourquoi ce sont eux qui doivent payer ?"

Même mon père,

d’habitude si réservé, dit à un homme de son âge : "Comment

peuvent-ils les condamner alors qu’ils n’ont fait qu’obéir aux

ordres ?" |

Je savais par l’école

que ce qui se passait découlait de l’extermination, en juin 1944, de

plus de six cents habitants d’Oradour-sur-Glane par la division SS

"Das Reich." La sœur enseignante nous en avait fait une

description horrible, insistant particulièrement sur le massacre perpétré

dans l’église. Tandis que les hommes étaient fusillés à l’extérieur,

les femmes et les enfants furent entassés dans le sanctuaire. Les SS y

firent exploser un engin incendiaire qui libéra une fumée asphyxiante,

puis mirent le feu à des bottes de paille et des fagots, embrasant l’édifice

et immolant tous les occupants à l’exception d’une seule rescapée.

Ci-contre,

journal "ORADOUR SUR GLANE". Origine : site

"Histoire de Collection".

|

|

Plongés dans

l’atrocité de ces scènes, nous apprîmes avec effarement que parmi les

auteurs allemands de la tuerie se trouvaient des soldats alsaciens. Alors

que nous étions enclins à nous identifier aux victimes, voilà que nous

nous retrouvions dans le camp des coupables, à l’instar de ces quatorze

garçons de notre région qui venaient d’être condamnés par le

tribunal militaire de Bordeaux. La conjugaison de l’horreur et de la

culpabilité atterrait nos esprits enfantins.

Sur

le chemin de l’église, où un office spécial allait être célébré,

j’observais les adultes face à la tragédie. Je fus saisi par

l’unanimité de leur révolte et la force d’expression de leur incompréhension

et de leur rancœur. A l’unisson de toute l’Alsace, mon village

ressentait le verdict de Bordeaux comme un outrage et un déni inique du

droit. Chaque famille n’avait-elle pas un fils, un neveu, un cousin, un

voisin qui avait connu le même destin que les inculpés de Bordeaux ?

Parce que la France les avait abandonnés au vainqueur nazi, ils avaient

été enrôlés de force dans la Wehrmacht et pour beaucoup versés

d’office dans la Waffen-SS alors qu’ils n’avaient pas dix-huit ans.

Et maintenant cette même France condamnait ces garçons aux travaux forcés

pour crimes de guerre ! Chacun se sentit personnellement blessé par la

sentence d’autant plus révoltante que les officiers responsables du

massacre n’avaient pas pu être arrêtés et, que sur les vingt-et-un accusés présentés

au tribunal militaire, il n’y avait que sept Allemands pour quatorze

Alsaciens.

Huit

ans après son retour, la France risquait de s’aliéner l’Alsace. La

loi d’amnistie pour les incorporés de force votée quelques jours plus

tard évita la rupture mais ne referma pas de sitôt les plaies ouvertes

par le procès de Bordeaux. Je gardai de ce tragique épisode des sentiments

complexes : souffrance partagée avec la population alsacienne,

culpabilité et compassion envers les victimes du Limousin, mais aussi

exaltation de l’union et de la solidarité. Je ne devais jamais revoir

mes compatriotes unis dans une telle communion de pensée et d’action.

|

Oradour,

après l'incendie. |

|

Origine

des photos:

site :

"Oradour souviens-toi".

|

|

Récits

de la Première guerre mondiale.

Malgré

l’actualité brûlante des séquelles de la Seconde guerre mondiale, la

guerre 14-18 n’était pas tombée dans l’oubli. En laissant dix-huit

de ses enfants sur les champs de bataille, elle aussi avait saigné le

village et laissé dans les esprits des rescapés des traces indélébiles.

|

|

Ludwig

en Sibérie. (1914-1918)

Le

vieux Ludwig nous racontait ses aventures quand nous gardions les vaches

sur le Breuil.

Âgé de trente ans en

1914, il fut incorporé dès le début du conflit dans l’armée de

Guillaume II et dirigé sur le front de l’Est. Fait prisonnier par les

Russes, il vécut une incroyable odyssée dont il nous livrait des épisodes

picaresques. La Russie, alliée de la France dans le conflit, était censée

libérer les prisonniers alsaciens et les renvoyer en France. Mais le

chemin était long car il fallait traverser la Sibérie jusqu’au

Pacifique ! Voyage interminable entrecoupé de semaines, voire de mois

d’immobilisation où les hommes étaient astreints à des travaux forcés.

|

Prisonniers

alsaciens du secteur de Thann en Russie en 1916.

Photo

parue dans "Patrimoine Doller" n°5. Bulletin de la Société

d'Histoire de la Vallée de Masevaux, 1995.

|

|

Dans

mon esprit impressionnable se sont gravées des scènes liées à la faim,

au froid ou aux mœurs arriérées des Russes. Les prisonniers étaient

chroniquement sous-alimentés. Ainsi, lors d’une étape en train, la

ration du jour se limitait pour tout un wagon à une unique saucisse.

Ludwig nous interpella : "Comment pouvions-nous partager équitablement

cette saucisse entre une quarantaine d’hommes ?"

Il nous laissa languir quelques instants puis nous décrivit

comment la saucisse fut soigneusement vidée et diluée dans une marmite

d’eau chaude pour en faire un bouillon dont chaque homme put remplir son

quart. Parfois, les prisonniers devaient attendre, debout pendant des

heures par un froid glacial, que vienne un ordre, un appel ou une

affectation. Le froid sibérien était tel que le gel soudait les semelles

des sabots au sol. Seule solution : taper des pieds sur place sans

arrêt jusqu’à ce que vienne l’ordre de pouvoir se déplacer.

Régulièrement,

les prisonniers étaient affectés chez des paysans qu’ils aidaient dans

leurs travaux. Ludwig n’en revenait toujours pas que les Russes se

mettaient à genoux dans la litière souillée pour traire les vaches. Dès

qu’il fut chargé de la traite, il s’assit sur un seau retourné au

grand étonnement des paysans russes. Ludwig nous assura qu’après ce

geste révolutionnaire, il passa pour un génie aux yeux des moujiks !

Dans

ses narrations, Ludwig savait nuancer le tragique avec des anecdotes

pittoresques. Mais la péroraison en était toujours poignante. "J’ai

eu trois fils, aimait-il à nous rappeler. Je leur ai

souvent dit : Je préférerais conduire l’un de vous au cimetière

plutôt que de savoir qu’il doive endurer les mêmes épreuves que moi." Cependant, par pudeur, Ludwig nous taisait que le destin s’était avéré

encore plus impitoyable : lors du conflit suivant, son fils aîné

fut également incorporé de force en Russie et il n'en revint jamais.

|

Émile

en Ardèche. (1914-1918)

|

|

La maison du père

Émile se trouvait sur le chemin des champs ; il aimait bavarder avec

les passants et ne rechignait pas à livrer aux plus jeunes des péripéties

de sa jeunesse qui le rongeaient toujours. Âgé de dix-sept ans en 1914,

son grand crève-cœur avait été l’évacuation des hommes du Landsturm

*. Parti à

pied jusqu’à Bussang sous l’injonction de l’autorité militaire

occupante, il s’était retrouvé prisonnier de l’armée française qui

l’expédia à six cents kilomètres vers le sud, en Ardèche. Il gardait

de ce séjour forcé dans un camp de Vals-les-Bains un souvenir cuisant.

Dormant sur la paille, chichement nourri de soupe claire, l’ignorance

totale du français le murait dans

un monde hostile.

Quarante ans après, il souffrait encore de l’animosité

de la population locale : "Ils nous criaient : Salpoches

! invective

dont nous n’avons longtemps pas compris le sens ! Impossible pour eux de

faire la distinction entre nous et l’ennemi allemand, ni de supporter

que nous soyons là, loin des périls du front, alors que leurs maris, pères,

fils et frères côtoyaient journellement la mort." Émile

gardait une reconnaissance émue pour une dame de la Croix-Rouge suisse

qui visita son camp et lui donna un petit livre d’initiation au français.

|

|

*

L'évacuation

des hommes du Landsturm.

En

Allemagne, on appelait "Landsturm" le système de

défense du territoire dont relevaient en temps de guerre tous les hommes de 17 à 45 ans.

Dans l'Alsace d'avant 1914, terre d'empire, les hommes de cet âge

étaient également assujettis à cette obligation militaire.

Dès

le 2 août 1914, la plupart des hommes de 21 à 36 ans furent

mobilisés dans l'armée allemande et quittèrent notre vallée,

principalement pour le front russe.

Le

7 août 1914, l'armée française occupa nos villages. Elle décida d'évacuer les hommes

relevant du Landsturm qui s'y trouvaient encore pour éviter qu’ils ne soient mobilisés par l’Allemagne dans

le cas où l’armée française devrait se retirer de ses conquêtes.

Ainsi

ne restaient dans les familles que les femmes, les enfants et les

hommes âgés. L'essentiel de la population active, celle qui

rapportait un salaire de l'usine ou exécutait les travaux de

force manquait cruellement. |

|

|

"Ce

livre m’a sauvé, répétait-il ; aujourd’hui encore, je le

connais par cœur. Grâce à lui, j’ai pu enfin m’ouvrir à mon

entourage et comprendre ce qui se passait."

Les

autorités pressaient les jeunes internés de s’engager dans l’armée

française. Pour Émile, c’était impensable : comment aurait-il pu

aller combattre l’armée où servaient les membres de sa famille et ses

concitoyens alsaciens ? Les recruteurs avaient beau promettre que les engagés

seraient envoyés en Afrique du Nord et non sur le front, Émile ne leur

faisait pas confiance. Ayant refusé de s’engager, n’ayant pas pu

obtenir un rapatriement au titre d’un emploi dans une usine

d’armement, Émile resta dans le midi de la France jusqu’à

l’armistice. Il en revint définitivement ulcéré par la France. Désormais

son vocabulaire alsacien s’était enrichi d’une expression nouvelle.

Quand il voulait dire qu’un jeune avait la vie dure, il disait :

"Da Junga hàt Ardèche !" *

* "Dieser

Junge hat Ardèche ! : Ce

garçon subit le régime de l’Ardèche."

|

|

Les

évacués du Landsturm de mon village à Vals-les-Bains en décembre 1914.

Premier debout à partir de la gauche : mon grand-père maternel, Robert

Lévêque. A côté de lui, ses deux frères.

Photo de

famille. |

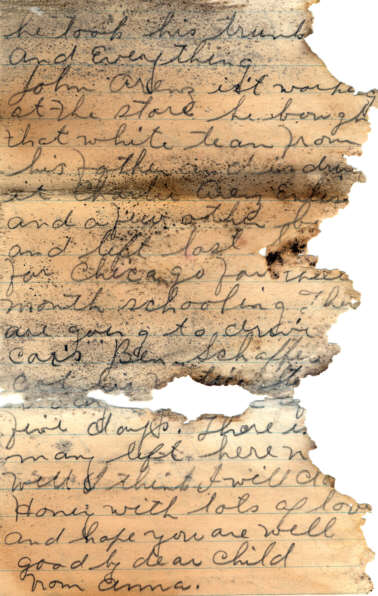

Un jour mon père entreprit de changer par l’intérieur une tuile abîmée

du fenil. En ôtant l’épaisse couche de poussière de foin et de toiles

d’araignées qui tapissait le toit, il mit au jour, coincée entre

lattes et tuiles, une liasse de papier qui se décomposa en partie quand

elle fut prise en main. Mon père la mit de côté et poursuivit son

travail. J’étais près de lui pour lui tendre outils ou matériel mais

mon esprit fantasmait sur notre découverte. Que pouvaient-être ces

parchemins ? Je balançais entre le plan d’un trésor et le

testament secret d’un illustre ancêtre. En dépliant les feuilles, nous

constatâmes qu’il s’agissait de lettres manuscrites écrites en

anglais. Bien qu’ignorant tout de cette langue, je scrutai tant et si bien

les fragments encore lisibles que j’en discernai la nature.

Un jour mon père entreprit de changer par l’intérieur une tuile abîmée

du fenil. En ôtant l’épaisse couche de poussière de foin et de toiles

d’araignées qui tapissait le toit, il mit au jour, coincée entre

lattes et tuiles, une liasse de papier qui se décomposa en partie quand

elle fut prise en main. Mon père la mit de côté et poursuivit son

travail. J’étais près de lui pour lui tendre outils ou matériel mais

mon esprit fantasmait sur notre découverte. Que pouvaient-être ces

parchemins ? Je balançais entre le plan d’un trésor et le

testament secret d’un illustre ancêtre. En dépliant les feuilles, nous

constatâmes qu’il s’agissait de lettres manuscrites écrites en

anglais. Bien qu’ignorant tout de cette langue, je scrutai tant et si bien

les fragments encore lisibles que j’en discernai la nature.